كنت في الصف الثالث الابتدائي حين بُلّغت أنّ والدتي سافرت على عَجَلٍ إلى المدينة المنوّرة، كنت أسمع من تمتمة الكبار في الآونة الأخيرة أنّ الجدّ مريض، لا أذكر معنىً لرهبة الموت يومًا قبل أن أرى الدمع منسكبًا على خدّي العزيزة اللّذين لطالما خلت أنّهما خُلقا للتبسّم لدعواتنا فحسب.

ستمرّ في حياتك آلامٌ ثقالٌ وأوجاعٌ كُثُر، ستتمنّى عند كثيرٍ من مفترقات الطرق ومآزق الدروب أن تفتدي الحبيب بما تمتلك، ولكنّك لن تجد شيئًا ذا قيمةٍ تُذكر يفتدي تلك المؤمنة التي لطالما افتدتك بكلّ شيءٍ بوُسعِ ما تعنيه مُفردةُ شيء، حسناؤنا البهيّةُ التي تخجلُ في حضرتها الأشياءُ كلُّ الأشياءِ لنعجز عن كلّ شكلٍ وأيّ شكلٍ من أشكال الفداء.

لا أذكرُ في أيّ صفٍّ كنت حين انفضّ جمع الضيوف من بيتنا ذات فطورٍ صباحيٍّ سوريٍّ بامتيازٍ من تلكم الصباحات التي يجاهد فيها المغتربون ما استطاعوا وحشة غربتهم الكئيبة، لكنّني أتذكّر والدي وقد أزاح النظّارة عن عينيه واحتضن وجهه بكفّيه وأراح إلى الطاولة مرفقيه فصمتت من حوله الأصوات صمتًا مهيبًا علمنا من قسوته أن والد والدنا قد رحل هو الآخَر تاركًا لنا أكوامًا من الحكايات والذكريات لا تعدُّ ووطنًا إليه لن نعود.

ما زال صدى دندنة أسماء الأشهر بالصوت الحلبيّ الطاهر يتردّد في حنانيّ: “تشرين أوّل، تشرين تاني، كانون أوّل، كانون تاني، شباط، آذار، نيسان، أيّار، حزيران”؛ وما زال دفء خدّ المصطفى الدوميّ الشائك يُضاحك خدّ الحفيدة الناعم كلّما جمَّدَهُ قهرُ دمعة، الحفيدة التي أصبحت من بعد لعبٍ ولهوٍ أمًا راشدة على حين دعوة، الحفيدة التي أكل العمر على قلبها وشرب حتى امتلأ أيّما امتلاء ولعلّه حتى اليوم لم يشبع.

هل تُقهر الدموع؟

سَلْ أيّ مهاجرٍ في الأوطان استسقاءً للأمن والأمان يُجب سؤلك.

كيف تُقهر؟

اسأله إن استطعت كيف تموت الأحاسيس موتةً خانقةً حين تعزّي العوائل بعضها في الشتات، وحين يوارى الثرى عزيز القوم فينا غريبًا في أرضٍ لم يخل يومًا أنه يُضمّ إليها ضمّة الختام.

كيف يتّسع حضن الجدّ لكلّ هذا العدد من الأحفاد دون أن يضيق؟ من يعلم؟

رحل الجدّان وما زال ذِكرُ الجنّة في أحاديثنا معهم وكأنّه البارحة، وكأنهم بتلكم القبلات الطّيبة والأحضان تعقبها عقدوا بيننا وبين الدعاء لهم عقدةً وثيقةً أدركنا قيمتها بعدما كبرنا بعض الشيء أكثر.

كنت واعيةً تمامًا أو ربّما هكذا كنت أظنّ قبل أن أعي معنى الوعي ومعنى التمام لاحقًا فقد كنت أبلغ من العمر خمسة عشر، حينها توفيت جدّتي لأبي وخالي على غير ميعادٍ في صيفيّةٍ واحدة، أعرف الآن أن الموت ملك المفاجآت بلا منازع وأن لا ترتيب له ولا موعد نتخيّله، لكنّني هكذا وقتها كنت أظنّ. تمام الرابعة والعشرين رحلت عنّا جدّتي لأمّي، وحينها فهمت معنى الموت والآخرة لعمق ما حلّ بالعائلة من ألمٍ وكان فهمًا على النّفس عظيم، فبدا لي وكأنّ كلّ ما سمعته وقرأته وتعلّمته عن الموت وما بعده سابقًا يتحوّل لحقيقةٍ مؤلمةٍ تكاد تنتزع الفؤاد بحزمٍ من بين الضلوع انتزاعًا لا يرحم.

كلّ ذكرى موتٍ ذكرتُها لا تصف شعوري يوم توفّي والدي، ما زلت أذكر انتظارنا في ردهة العناية المشدّدة، دخولنا الأخير عليه نائمًا نومته الطويلة، غصّة أنّه لن يفتح العينين مرّة ثانية، لن ينادينا لصلاة الفجر ولا لتلاوة سورة الكهف يوم الجمعة ولن يغضب منّا غضبات الآباء التي تقضّ مضاجع الأبناء وهي ترتجي لهم مستقبلًا مشرقًا بالإيمان غضبةً تلو غضبة.

مازلت أذكر كَتِفَ والدي ليلتها وكأنّه يؤدّي مناسك عمرة وكأنّ العمر كان حجًّا حقًّا منذ الشهيق الأول حتى الزفير الأخير وأنّ ذو الحظّ فينا من كان سعيه مشكورًا وحجّه مبرورًا.

ومازلت أذكر ملاءةً رقيقةً بيضاء لا تدفئ في الغرفة المريعة قارصة البرودة تلك، وبابًا يُفتحُ على مهل، وطاقمًا طبّيًا يُشير إلينا بإمكانية وداعٍ أخيرٍ ونظرةٍ كسيرةٍ لماء الزهر ونور الفجر الذي كنّا نناديه طول العمر: “أبي”.

: “السلام عليكم ورحمة الله وبركاته”، ألقيتُ عليه السلام جهرًا كما العادة، وكنت أعلم علم اليقين أنّها المرّة الأولى التي لن يردّ عليّ سلامي فيها على غير عادة، وأنّ الردّ سيكون في الجنّة عمّا قريبٍ بين الناس، بين كثيرٍ من الناس بإذن ربّ الناس ملك الناس.

مذ توفّي والدي تلاشى الشعور بالخوف من الموت والقلق منه تدريجيًّا ولم أعد أخشاه كما كنت وقت الطفولة.

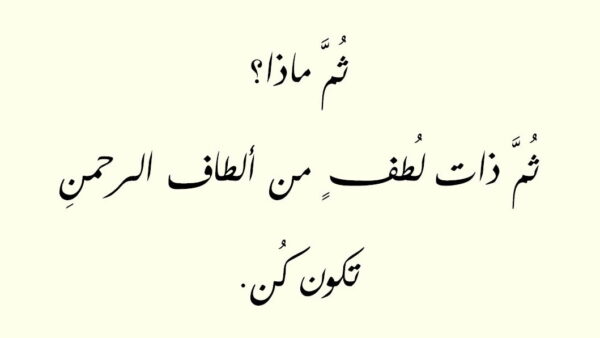

هل تستوفي بعض المشاعر آجالها في الحياة نضجًا بعد نضجٍ ووفاةً بعد وفاة؟ أم أنّها الجنّة ترسل لنا نسمةً من نسماتها الزكيّة تُذكرنا بانتظارها لنا لتثبّتنا لحظة الألم؟

أم أنّه السؤال المرير كلّ ليلةٍ ليلةً بعد ليلة: من سيموت في الحياة أغلى من الوالد في العمر بعد؟ لا أدري.