كان يجدر بها ألا تُعكّر صفو مزاجه كلّما ألمّ بها الألم، كم تمنّت أن تكون في عمره نسمة فرحٍ ورضاً وسرور، ضحكةً تقطع حبل أفكاره وتربط خصرها به كلّما اشتاقت إليه، لكنّ أمنياتنا البسيطة غدت ضرباً من ضروب الأحلام هذه الأعوام، لن تستطيع أن تكون الفراشة المتفائلة دوماً وتتناسى أنّ عمر الفراشات قصير، ولا تملك رفاهية الأماني.. أن تتمنّى كلّ يومٍ أن تكون آخر لحظات الفراشة في ظلّه، أن ترحل حين ترحل من بيته إذا افترضنا أنّ ذلك الفردوس الذي ضمّهما عمراً كان اسمه: بيت.

يبدو أنّ هذا الجدار الافتراضيّ سينقضّ في النهاية على قلب صاحبته وأصابعها كي لا تكتب عن ألم الفقد ثانيةً، لعلّ المثير للدهشة أنّ الذين يجيدون الرثاء ويشرقون بالدّمع لا يشبهون بالضرورة هذا الحزن الذي تتّسم به حروفهم بحال من الأحوال.

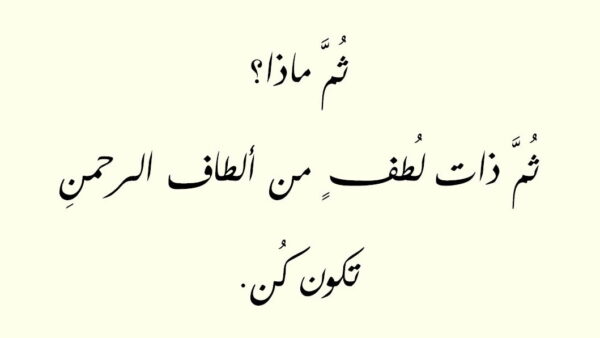

= ما قصة انتمائك لمفردة “ذات”؟

_ نفس انتمائك لمفردة “إذن”..

= بماذا أستطيع أن أساعدك..

_ أنت تساعدني بالفعل.. ألا تشعر؟

= كيف! أي مساعدة خرقاء هذه التي تتمّ على بعد آلاف الكيلومترات!

_ يكفيني أنّك موجود.. حيّ تُرزق في عالمٍ ما.. تبتسم.. تتفاءل.. أدعو لك.. أتنفّس عطر الحياة بين حروفك السابقة.. أقول يوماً ما سوف نلتقي.. يوماً ما.. ربّما.. بعد ثلاثين عاماً…

= مولعةٌ بالثلاث نقاط! تعشقين الأرقام.. ليتك لم تحدّدي ذلك الرّقم بالقلم الأصفر وتقفي عنده مثل هذه الوقفة الافتراضيّة المطوّلة في الحياة، ذلك النّص كان نقمةً عليكِ كما يبدو، لست أدري ما الذي شلّ عقارب ساعاتك أمامه.. نصٌّ عاديٌّ بين نصوص الكاتب كتب أبلغ منه بكثير، ما الذي حدث في تلك الليلة؟ أيّ حالٍ قرأته عليه؟ لماذا نسخته؟ لماذا حفظته! هل كانت تستحقّ تلك العبارة أن تخربشيها على جدار غرفتك وسور حديقتك وأنّ تعلّقيها في ميداليّتك وعلى مرآة سيارتك! هل ما زلت بعمرٍ يسمح بهراء مثل ذلك! هذا ضربٌ من ضروب الجنون عظيم، النّاس تخبّئ خلف اللّوحات القديمة خزنة نقودٍ سرّية، وأنت تكتبين خلفها عبارة كاتبٍ ربّما لم يطبع كتاباً واحداً بعد، وتثقين بشيءٍ ما فيها ربّما هو نفسه ما قصد وصوله لحظة خطّه كما فهمته.

_ لن أطيل الرّد، ربّما.. لن تفهم، النّص المكتوب محميّةٌ خالصةٌ لكاتبها بلا شك.. قبل النشر، أما بعده.. وحين يصبح مقروءاً للعامّة فلا يعود كذلك، يصبح ملكاً لكلّ من راقه وإليه استراح، ثمّ إنّك أنت من علّمتني ذلك يا ملك النصوص.. أنسيت الدرس أم ينبغي أن أذكّرك؟

= لم أَنْسَ، ولكنّك تُربكيني وتُربكين الشبكة العنكبوتية بهذه الومضات الخاطفة التي تعيشين فيها اللحظة بين كتاباتها وكأنّ كلّ نصٍ مشهدٌ من مشاهد أليس في بلاد العجائب في قراءاتك العجيبة مثلها.

_ ثمّة شيءٌ لم أفهمه أنا أيضاً ليلتها، شيءٌ يشبه وعداً من سماء، يشبه الأرواح المتشابهة التي كتبتَ عدّة مرات عنها، يشبه الاعتراف أنّي لا أعود للقراءة فحسب، أعود للثرثرة، كلّما لاحت في أفق تلكم النصوص منّي زيارة.. فذاك يعني بأني لست على أفضل حال.. أنّي بحاجةٍ ما لعبارة ما من تلك العبارات ترافقني جهد التفكير، كانت حالة فقد، وفاة مفاجئة من تلكم اللاتي تستدعي اسعافاً طبياً للإجراءات اللازمة فور الانهيار، كنت أسأل الموت عاتبةً على استحياءٍ وأدرك حجم سذاجة السؤال: لماذا لم ينتظر قليلاً؟ كان ألماً كاوياً أجاهد ألا أتذكّره، وإن كنت على يقين بأنّنا لا ننسى آلامنا ما لم نتناساها نسياناً بعد نسيان.

مثلما لا ينسى الكاتب تاريخ كتابة النص لا ينسى القارئ تاريخ قراءته الأولى له أيضاً، هل يعقل أن يقف بنا الزّمان برمّته عند نص؟ أحياناً عند سطرٍ منه ليس إلا، أسأل الحكيم أن يعلّمنا ويفهّمنا ويلهمنا أن ندرك حكمته في التدبير قبل أن يدرك الألم ليالينا والأيّام، توقّفت كثيراً عند الإشارة العدديّة: “ثلاثين عام”، يومها أخذت أطول أنفاسي في الحياة على الاطلاق، ثمّ قلت لنفسي: لنبدأ العدّ من هذا العام إذن، لست أدري كم سأعيش من هذه الثلاثين، ماذا سيحدث خلالها، أين سأكون بعدها، لكنّ الذي أدريه أنّه بلا شكٍّ سيحدث بدل الشيء أشياء، وستكون في العمر بدلاً من المكان الواحد أماكن.

ربّما تبدو مريعةً في الحياة طريقة قراءاتنا للنّصوص والأفكار، لكنّ ذلك يحدث كثيراً من القراءات، يحدث كثيراً.

= …

_ ها نحن نتبادل دور الثلاث نقاط كالعادة، لعلّ بعض نصوص الكتّاب تشبه الرسائل بطريقةٍ ما، الرسائل التي أغرمت بفكرتها منذ الخامسة عشر، لأحتفظ بكثيرٍ من أوراق أيّام المدرسة حتى يومنا هذا، ولتحتفظ لي عائلتي بالدّفاتر التي كنت قد تخلّصت منها لأتناسى ما كنت أحاول التعبير عنه حال الصبا وطيشه الظريف رغم مرور سنوات، الرسائل حياة، لو لم تكن كذلك.. هل كنّا سنكتب سويّةً كلّ ما كتبناه حتّى اليوم يا زبرجد؟

كان يفترض لهذه الكلمات أن تُكتب منذ زمن، أن تصل، جيّد أنها كُتبت أخيراً، وجيدٌ أكثر بلا شكّ.. أن تصل.

لعلّي أختم لقاءنا بعبارتي الصباحيّة لك منذ أيّام: مساكينٌ الذين لا يكتبون الرسائل، مساكينٌ أكثر.. الذين يكتبونها.