كثيراً ما يكذب الكتّاب قرّائهم بعبارتهم الضبابية يعنونون بها أولى صفحات كتابهم: «أيّ تشابه بين الأسماء المذكورة لا يعود لأشخاص بعينهم بل هو محض خيال غير مقصود حتماً».

حقيقةً لم أستطع اعادة صياغة عبارتهم أو محاولة نسخها ليقيني أنّها أكبر كذباتهم عبر العصور.

نحن نقصد الأسماء حرفيّاً ونعني ما نسمّي لنرتاح، وأنا أقصد اسم المرسلة إليها تمام القصد مبسم رسالتي الثلاثين، لا أعرف متى تقرؤها عيناها، وأعرف أنّ روحها تقرأُني دعاءً متّصلاً في ظهر الغيب صباح مساء، وأعرف أنّ كثيراً من الرسائل تتوالى إلى كوكب زمرّدة على شاكلة رسالتها عقاباً للضمير الزبرجديّ المستتر حتّى يأتينا بنبأٍ أو بسلطانٍ مبين.

توأم الرّوح وذكرى الطّفولة وضحكة الصبا ورفيقة العمر:

يؤرخ التّاريخ ما لا تسعه عقولنا، على الدوام يعاد توزيع الأدوار، تتكشّف الحقائق وتتعرّى الأسرار، تعرفُ لمّاحةٌ مثلك كيف تبدعُ كائناتٌ حيّةٌ ومخلوقاتٌ صغيرةٌ في التنقيب عن ودائع منجم الحياة، فنرى دودة القزّ تنتج الحرير، لنا من النّحلة شهدٌ كثير، كم من شرنقةٍ غيرِ مرئيّةٍ تحوّلت بعد قهرٍ فراشةً رائعة، من مثلكِ يدركُ أن العنكبوت مهندس، وأن الصرّار مطربٌ بالليل طيّارٌ بالنّهار، أنّ الجرادة صاحبة إرادة، وأنّ النّملة ملكةٌ مذكورةٌ في سورة، وأنّ القهّار ما استحيى أن يضرب مثلاً بكائنٍ مجهريّ دقيقٍ فوق جناح بعوضة، كرّمنا الستّار بالألباب لمن له قلبٌ به يعي.

لنتفكّر معاً، هل رأيت يوماً نملةً تشربُ خمراً لتتناسى أنّ أحدهم ينعتها بالنملة؟

هل سمعت عن نحلةٍ مصابةٍ باضطراب ثنائي القطب لأنها مضغوطةٌ اجتماعياً من تعليق مجتمعها على بشرتها المخطّطة رغم تعلّق مجدها وسعادتها بها؟

أقرّب لك مثلاً أبلغ من المَثَلَين علّ الفكرة تصل؛ رغم صراخنا في وجهيهما آلاف المرّات، ورمينا عليهم ترليارات الفردات، بَقِيا محافظين على تتنيحهما الأخرق، صرصوراً بقرنين وأبو بريصاً مريعين، كأَسوأ ضيفين ثقيلَين، على مرّ العصور مُزعجَين، كلّما عبرّنا عن القرف والخوف اقتربا ببلاهةٍ أكثر وأصدراً أصواتاً فظيعةً أكثر، العجيب أنّهما لطالما حافظا على سرعةٍ لا يستهان بها على كلِّ حالٍ من الأحوال، من كان يصدّق أنّ بشرياً يتفوّق حجمه آلاف المرّات على حشرة يدفع النقود شهرياً للحفاظ على بيته معقماً دونها.

أتسائل، في الأصل، من سمّاها حشرة؟

صرصور الجيران يضحك الآن، يقول بأنّي ساذجةٌ بعض الشيء لأنّي لا زلت أصدّق أنّ لبعض الأسماء لعنات، بالمناسبة، هذا الصرصور صاحب كَيْفٍ عالٍ ومزاج!

رأيته آخر الليل مرّةً على حالٍ يرثى له، نفخ دخان السيجار وأخبرني: أنّ السرّ لا يكمن في الأحجام، وأنّه لا علاقة للظّهور الإعلامي والتّفوق بالشّهرة بأحجام انجازاتنا الشّخصيّة أبداً، وأنّه شخصياً بتواضعٍ مدقعٍ خير برهانٍ وأكبرُ دليل، وأنّ حركةً مباغتةً واحدةً منه قد تجعلني أخرّ من طولي مغشيّةً علي، لألوذ فأختفي فراراً منه قبل أن يقوم من مقامه إليّ وقبل أن يرتدّ طرفي عليّ، بغضّ النّظر عمّا يحلّ به بعدي، المهم أن أنجو بنفسي من كائنٍ لا يتجاوز حجمه حجم الخنصر الأخير الصّغير.

لا أذكر متى كان ذلك، لكنّها كانت مرّتي الأولى التي أشاهد فيها صرصوراً مقهوراً، وألقي السّمع إليه على عجلٍ ثمّ أختفي منه سريعاً كلمح البصر، كانت جارتنا الشريرة قد دهست صرصورة حبّ مراهقته وأودت بحياتها، وتركته وحيداً شريداً مع ليلٍ بلا جارة.

تعبت من الرّكض بسببه دون التّخلص منه، وما أكثر ما نفعل ذلك في حياتنا، حُبّب إلينا التّعب ولكنّنا لا نعترف، نحن من استبقنا فتح الأبواب للآهات وليست هي من فعل ؛ توقفت عند حكمته وحكايته كثيراً، كم أعطينا أحجاماً زائلةً في هذا العمر لمن لا يستحق، كم حجّمنا أضغاث أحلامٍ وزيفَ أوهامٍ وانشغلنا عن الحقائق الكونيّة الدقيقة.

تفهمينني وتتفهّمينني يا ملكة الأحياء، أوليس كذلك؟

الحقيقة أبعدُ من ضرب الأمثال، العبرةُ أنّ بعضنا فعلاً يعيش حياةً صفيقةً خاويةً على عروشها تتفوّق عليه بتقدير قيمتها تلك المجرّدُ حشرة بنظره القاصر.

لن تُزاح الغمّة، لن تنفرج الكربة، ولن تتجاوزنا الأزمة، ولن يغادر كوكب الخليقة الطّاعون، حتّى يدرك ابن آدم أنّ الفيروس الذّي أقضّ مضجع العالم، ونسف أنظمة الكون، وقلّب المقادير بين ليلةٍ وضحاها، كانت المجرّدُ حشرةِ التي استصغرناها أكبر منه بآلاف المرّات، بل كان لا يرى بالعين المجرّدة، وجعلنا ندعو ذات ضعفٍ أن ارزقنا يا الله قوّة فيروس عام ألفين وعشرين لنأخذ كتابنا في الحياة بقوّةٍ كما ينبغي له أن يؤخذ.

لديّ أسئلةٌ عطشى لا ترتوي، أسئلةٌ لا تسعها حجرةٌ غربيّةٌ على علّيةٍ كانت تتسع بصدرٍ رحبٍ للصّبيّتين، للسّريرين، لهمسات آخر اللّيل الحالمة فوق المخدعين، ولِبِنتَي الخالتين، قد يسعُ الأسئلةَ شريطان قديمان سمّينا الأول منهما ظلال الشّفاء والثاني أسمى نفسه شفاء الظلال حتى لا تفترق الأسماء ما افترق اصحابها.

لم تعد أشجار السرو تستمتع بوشم حروف أسمائنا الأولى نحتاً على جذوعها للذكرى، ولم تعد الأغاني القديمة تُطربنا كما في سابق عهدها، فقدنا خفقات القلب المنتشية، وغزانا المللُ قبل أن يغزونا الشّيبُ حتّى صرنا لا نحتملُ اتمام سماع الأغنيةِ كاملةً ولا حتّى مرةً واحدةً أيضاً.

رحلنا، ورحلت الأماكن والمعالم والذّكريات، وبقي الحبر على حجرٍ صغيرٍ مسروقٍ للذّكرى من غابات ناعور، كتبت عليه معلّمة الأحياء:

بنتم وبنّا فما ابتلّت جوانحنا، شوقاً إليكم ولا جفّت مآقينا.

فكان القدر موكّلاً بالمنطق، وبان الأحبّة عشر سنين وحنين.

لطالما وددت أن أسأل المعلّمة الحسناء سؤالاً غريباً جريئاً عميقاً ذو شجون، أرجو أن لا يقضّ مضجعاً لأيّام، كما معي فعل.

: هل يا ترى، يا صديقة، تعودُ جينات الكتّاب بشكلٍ خاص واستثنائي، بشكلٍ أو بآخر لا سمح الله إلى الكائنات وحيدة الخليّة؟

هل نحن مثل البراميسيوم؟ كم أتمنّى أن تجيبيني يوماً من الأيّام، هل نحنُ مثل ذلك؟

هل يا ترانا لا نتكيّف مع الحياة إلا بالعيش في الأنهار والينابيع، وفي كلّ مياهٍ عذبة فقط؟

هل نبدو للعينِ المجرّدة ذراتٍ ذهبيّةً بيضاءً شفّافةً رقيقةً نشيطةَ الحركةِ محاطةً بغشاءٍ سميك؟ لنا نواتانِ مستقلّتان تتكاثر منها حروفنا انقساماً لا تحتاجان اقتراناً، تكفيان حياتنا استقلالاً عزيزاً، حياةً يستحيلُ أن تندمج مع حياةٍ إلا ما ندر، عبر التقارب التدريجيّ المؤقّت بين الفجوات؟ نتحرّك بسرعةٍ بحركاتٍ مميّزةٍ تكراريّة ونضرب الحظّ بشدّة ٍ نندفع بفضلها للأمام، ونجعله هائماً يدور حول نفسه في الخلف، لا يصدّق أيّ قوّةٍ يملكها صغارُ الوجود كبار الوجدان في الحياة غير المرئيين مثلنا.

من يدري؟!

قال الشّقيريّ كلماتٍ جميلةً جداً اليوم:

سين سؤال: نحنُ أين؟

كيفَ جمال النور، جمال الحياة، جمال الطبيعة، بعد الظلام؟

نورٌ على نور، وبضدّها تعرف الأشياءُ.

عندما تَخرج المتعة من عمق الألم، والنور يخرج من عمق الظلام، والخير يخرج من عمق الشر، والعدل يخرج من عمق الظّلم، والرحمة تأتي من عمق الضّعف.

قالها أثناء تصفّحي المدوّنة الالكترونيّة الجديدة القديمة، تزامن فيها سماعُ البصيرة لحن ذكرى السادس والعشرين من فبراير، مع ألحان مشاهدة خمسة صورٍ خلّابةٍ في التاسع عشر من أبريل، مع الامتنان لخالق الأكوان حمداً وشكراً: ربِّ إنّي لما أنزلت إليَّ من خيرٍ فقير، مع ردّي لا يصلُ إلى الشقيري كاتبةً للزّمان: والكتابُ الحُلُمُ يولدُ من رحم المقال الأوّل المنشور.

لا أعرفُ حرفاً واحداً يفي تلكم الصّور حقّها، ليس لأنّها التقطت بعدسةِ محترفٍ أو فنّان، عدساتُ الهواة التقطت لنا ما هو أدقّ بكثير.

غالبتني الدّمعة لحظة تأمّل الصورة الخامسة، دمعٌ سخيٌ كالعادة، لو أنّي أستطيع تحويل الدّمع نقوداً لأوتيت نفوذاً وبسطةً من الملك لم يؤتها قارونٌ من قبل ولا من بعد، لن أستطيع تغيير تلك الصّفة الحميدة، نعم أحبّ المال، والحمد للرحمن الذي أنصفنا حين وصفنا: ”وَتُحِبُّونَ ٱلْمَالَ حُبًّا جَمًّا”.

سأصف تفصيل المشهد، أثناء تكبير الصّورة البارحة، خيّل إليّ للحظة لم تكن عابرة أن كواكب المجرّة الشمسيّة توقّفت عن الدّوران ستّين ثانيةً بالتمام والكمال، وبدت الحياة من حولي تشبه كثيراً تلك التي رسمها رسامو الأفلام الكرتونيّة لخيالات الطفولة، حين صوّروا لنا الحال الذي لا نصّدق روعته وكأنّه نجومٌ فضّيةٌ لا تُعدّ تطوف فوق رؤوسنا كأسراب الطّيور، لتردَّ علينا صوابنا، ولا يُردّ!

هربتُ بعدها إلى النّوم على غير ميعادي وتملّصت بإرادتي لساعتين من مسؤوليّات حياتي، لا أعرف إن كانت هذه عادة لديّ أم أنّها طارئٌ عَرَضيٌّ.

تلقّيتُ كمّاً عظيماً من لطف الرحمن بين كتفي اثني عشر ساعة، يحدث هذا لجميعنا يوماً بعد يوم، لكنّنا كثيراً مّا لا نستمتع بالرؤية لرداءة نظّاراتنا الشّمسيّة، منبهرين بها، غير مستبدليها ولا مستغنين عنها.

مررت ومشاعري اليوم بالفصول الأربعة كاملة، كنت قد ضحكتُ صباحاً ثلاث ضحكاتٍ متتالياتٍ تجمّد لهنّ خط الاستواء استحياءً، وذاب خجلاً منهنّ خطّ جرينتش وحظّه أيضاً، ثمّ ما لبثتُ أن بكيتُ مساءً بكاءً مريراً لا يفسّر، بكاء الطّفل لم يعرف حلّ حزّورةٍ في صورة؟

كنّ ثلاث دمعاتٍ على ما أذكر، تعرفين أنّي أكذب، تجاوزي الأمر.

لم تكن الدّمعة الأولى بالتأكيد للتعرّف عن بُعدٍ لأوّل مرّة على قطّتي البعيدة باللّون السُّكريّ الذي أفضّلها به دوماً عن كلّ الألوان، كان رهيباً أن تستجاب الدّعوة لتصل صورتها في نفس اليوم الذي دعوت فيه أن يرزقني الله واحدةً بهذا اللّون تحديداً، وبالتأكيد أمي لم تؤمّن على الدّعاء ولا حتّى مجاملة واكتفت بتنهيدة، ألحقتها لها بتنهيدتين متوسّلتين، ووعدٍ يائس: صدّقيني ستحبيها أكثر منّي، لكن لا أمل حتّى اللحظة. وأنا بسعادةٍ كالعادة لا أملّ حتّى يملّ الأمل ويقول: أجل.

لم تكن الدّمعة الثانية بسبب صورة الحمامة المدلّلة بحجمٍ لم أرَ مثله من قبل، رغم أنّي أعيش في بلادٍ كريمةٍ يكاد فيها أن يموت تخمةً لكثرة ما يأكل ليل نهار، لكنّها شمسنا الحارقة تُذوّب الحمام والأنام.

هل أخبرتك يوماً لماذا كانت حمامة الأيكِ أنا دوناً عن غيرها؟ ليس لأنّ شوقي ذكرها في القصيدة التي لا أحفظها، ولا لأنّ أم كلثوم غنّتها في الأغنية لا أعرفها، ولا حتّى لجمالها أو شهرتها أو ربّما ندرتها، لا تهمّني تلك التفاصيل أبداً، في النّهاية هي مجرّد حمامة وليست قطّة لأقف عندها مليّاً.

إنّه ذلك السطر من تلك الرواية ثانيةً!

السّطر الذي أحفظه عن ظهر قلب منذ أعوام للكاتب الفلسطينيّ السوريّ، _وما أظنّهما عبر الأزمنة تنقسمان_.

إنّها حروف حسن سامي يوسف يلمس فيها ذلك المسمّى قلبي بين أضلعي كاتباً ذات سؤال:

من أنت يا هناء؟ سألتها يوماً.

قالت: أنا حمامة الأيك، نشوة الحب، أنشودة المطر.

: بل أنت ذبحة القلب يا هناء، ووجع النّفس وغصّة العمر؛ رحلت هناء فلا هناء بعدها، رحلت وتركت لي وذمةً في القلب، وقرحةً في الرّوح. #انتهى

صميمُ السّرِّ أنّي لم أقرأ تلك الحروف يوماً ولم أسمعها ولم أذكرها ولم أتألّمها، إلا واستبدلت الهاء والنّون شيناً وفاء، بلا سابق استئذان!

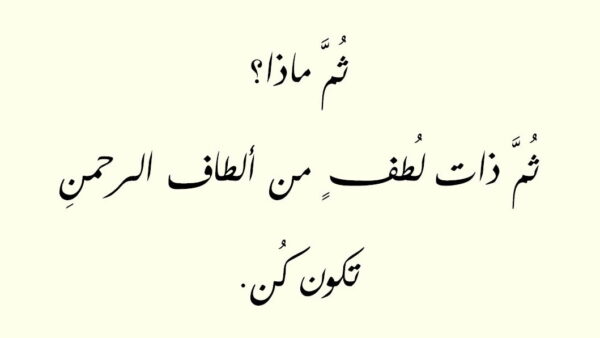

ولم تكن الدّمعة الثالثة لأنيّ أدركت أنّ الشّمس قد تؤخّر عنّا موعد إشراقها قليلاّ “خيرةً”، لمساعدة بتلات جميل أزهارنا على التّفتّحِ المتوازن شيئاً فشيئاً، قد يتطلّب تفتّح زهرة، بعضاً من صبرٍ ورويّة، وبضعاً من سعة صدرٍ وطولة بالٍ، وبضائعاً من أشعّة الشّمس، إن أمرها الرحمن وأذن لها أن تصل وتمتدّ قائلاً لأكوانها ذات كن بأن تكون.

لم تكن لأنّ صورة الزهرة كانت أجمل من عينيّ بكثيرٍ هذه المرّة!

ولم تكن لأني عزمت على طباعتها واخوتها الخمس وتعليق براويزها متراصّةً على جدار مملكتي كي أراها صباح مساء، لأستلهم منهم قوّةً تبشّرني أنّي يوماً مّا إلى الحقيقة أصل، وأنّي بعونٍ من المُعين وجبرٍ من الجبّار أصير أفضل ممّا أحاول وأريد.

ربّما، أقول ربّما، تأثرتُ لأنّي أدركت للحظة أنّي لم أرَ زهرة النّرجس بعيني في الحياة بعد، كنت قد رأيتها للمرّة الأولى في عمري قرطاً لامعاً يخصُّ ساندي بيل التّي ضاعت عن والدتها رضيعةً ذات عاصفةٍ بحريّة، صوّروا لنا قرطين متفرّقين على هيئة زهرتي نرجس، مع الأم زهرة ومع الابنة زهرة، تفترق أجسادهما إلى أن تكتب لهما الحياة لقاءً بعد انصهار الرّوح شوقاً.

تلك هي ذكرى النّرجس المرتبطة ارتباطاً شرطياً بذاكرتي، لذلك لم أتردّد لحظةً بتزيين مقالتي لأمّي بها منذ أيّام، النّرجس في ذاكرتي، أمٌ وابنة، ومحبّةٌ وأملٌ وسلام.

أختم البيان بسرّ الدّمعة، تطمئنّين بعده عليّ، وأطمئنّ إن وفّقتُ في شوقٍ جديدٍ إليّ بعد هذه الرّسالة.

لقد دندنتُ عمراً طويلاً كلمات الشّاعر:

كفاكَ جَرياً، وهل يُرجى لقاؤهما؟

شخصٌ بأرضٍ وشخصٌ ضمّه زُحَل

إلى أن بكى الشّعرُ ذات صورة، لقد كانت صورة الزّبرجد لا أخطِؤهُ ملئ اليمين، وملك اليدين، حيٌّ يرزق، ما كان سراباً يوماً، ما كان حياكة أوهام، رأيته أخيراً كالظلال.

هل يبزغ نور الفجر من ترقوة صورة؟

ربّما، في قوانين الكاتبة كلّ الأنوار واردة، أهلاً وسهلاً بالنور إذا أنار، ما طلعت شمسٌ وما غازل ليلٌ هادئٌ صَخَبَ النّهار.

كوني بخير، كلّ خير، اشتقت إليك، واشتقت لعمّان، كلّ عمّان، والسلام، ما توالت الأعوام.