لا تُسعفُ فخامةُ اللّغة خواطرنا دوماً، تغلبُ على تعبيرنا اللّهجةُ لحظةَ لفظِ الرّوح مسودّة حرفها الأولى على ورقة، مهما حاولنا أن نصححها.

يرهقنا جلدُ الذّات مُثقلاً رؤوسنا بتحويل بعض الأيام لأعوام، تأنيباً على زلّةٍ اقترفناها لم نُدرك لحظتها أيُّ غفلةٍ غُيِّبت فيها عقولنا أثناء المحادثات الفريدة خلف كواليس هذه العوالم الافتراضية الرقميّة.

ربما لم تكن “افتراضيةً” تماماً، “حقيقية” شئنا أم أبينا <<عالمٌ عدمُ تواجدنا فيه لا يُعدم وجوده>>.

أخطّ هذا الاعتذار لنفسي، ولعَلَمٍ فيها، آذانا دون قصد، ثمّ اعتذَرَ بكل صدق، لكنّ قلب عزيزة القوم أبى أن يصفح.

ثمّة عقولٌ عطّرت فكرنا بأقلامٍ لا بأس أن تكسر قلوبنا إن لزم الأمر، وقد لزم.

كنتُ قد رسمتُ له صورةً ذاتَ هيبةٍ خاصة بمخيّلتي، صورةُ متوفىً مع وقف التنفيذ، بالأبيض والأسود وبعضٍ من رماديٍّ قليل، ففاجأني بتواضعٍ أنّه ملوّنٌ مثلنا ولا يختلف عنّا أبداً.

<<العمرُ مجرّد عددٍ بين شهادتي الميلاد والوفاة>>

جهلةُ الأربعين، قد تمتدُّ للخمسين بل والستين، ومن يدري، ربما السبعين أيضاً، نستكشف ذلك سويّةً لاحقاً.

كلٌّ حسبَ لحظةِ فقدِ السيطرة وفقدان القدرة على الإمساك بزمام الشعور.

نموتُ موتتنا المعنويّة الأولى تمام الثلاثين خريفاً، نستكملُ أعمارنا بعدها بعمرِ أهلِ الجنّة.

لكَ أن تحيا عُمرَ ثلاثةٍ وثلاثين كلّ عامٍ مرّة بعد مرّة.

تتغيرُ أشكالنا، يتساقطُ شعرنا شيئاً فشيئاً، وتضفي لمسةً جماليةً وسحراً أخّاذاً على ملامحنا لمحةُ التجاعيد.

يتنافس ألمُ النّفس مع آلامِ الأسنان، من يُجبركَ أن تشيب أبكر؟

الحقيقة التي لم يُخبرنا بها أحدٌ أن قلوبنا تنفجرُ حياةً بعد ملامسة خبايا نفوسنا عند هذا العمر.

أتصالحُ مع ذلك.. بالتقاط صورٍ للذكرى بِلا “فلاتر”، وبالمشي اليوميّ المستمر، أزفرُ فيهِ أفكاراً أُفضّلُ أن ترحلَ مع الراحلينَ قبل أن يستنشقها معي أحدٌ غيري.

أخصِّك بالدعاء كل يوم، وأستعدُّ لموتكَ مذ أحببتك، ولكم أتمنى أن أسبقك الى الجنّة لأنتظرك خلف الباب هناك.

أركضُ إلى النهاياتِ قبل أن تهرولَ إليّ، أُفاجئُ ألمَ الفقدِ قبل أن يفاجئني.

لكَ أن تصفَ تهوّر حروفي بما شئت، وليس أن تُفسّر حرفي! أشققت عن قلبي؟

نصونُ خفقات قلوبنا بلطفٍ عمّا لا يليق بها كلّما نضجنا أكثر فأكثر، ونحمي نبضها ألّا يتعلق بأحدهم لأنّ التعلّق مرير، ونحيا الحياة بقلوبٍ مُثقلةٍ ثقيلةٍ لا تطيق ذرعاً بفلسفةِ عقولنا الخفيفةِ المُخيفة.

هل كان ثقيلاً جداً قول: <<وأنا أيضاً أخطأت>>؟

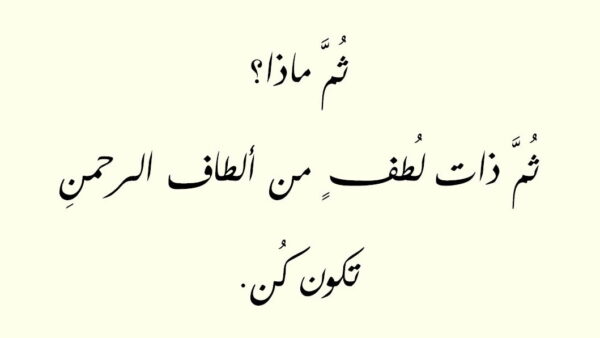

اعترافٌ مُطلقٌ بأنّ صَخب السؤال أزعج هدوء الإجابة.

السؤال الملغومُ مبتدئاً ب: “لُطفاً”

حملَ في أحشائه ما كان أعظم، ما كان أدهى، وأمرّ.

جعلني أُهمهم: هُم أيضاً مثلنا، كيدهم عظيم، لسنا وحدنا فقط.

ربّما حَسِبَ أنّهُ يدعوها لدخولِ الصرح داعياً لها بالتوفيق، ولم يُدرك ولو للحظةٍ أنهُ

هشّم قواريرها، فأتاهُ الرّد مُريعاً ضمنَ رسالةٍ كشفت فيها الرّوح عن ساقيها.

بعض الأسئلة بحدّ ذاتها كارثة، حتى وان بدت مصيبة، تُفيدُ أنّنا لم نُمثّل القيمة بقوةٍ لنستحقّ شرفَ المقام بعد.

كم تمنّيتُ أن أعتذر لمُشهر سيفٍ على هيئة قلم، والاعتذارُ مربكٌ جداً من كُلّي لبعضك.

أرجو أنّي علّمتك أن الذكاء الدائم ألمعُ من الحماقة القليلة، كما علمتني أن اللُّطف المنقطع أبلغ من الفظاظة الكثيرة.

لم نلتقِ يوماً، لن نلتقيَ أبداً، ذائقتنا الفنية، أعمارنا، جذورنا، كل تفصيلٍ يبدو مختلفاً.

غير أنّي أحبُّ حرفك..

أنا شايٌ مُرٌّ أحمرٌ مُعطّر، وأنتَ شايٌ حلوٌ أخضر مُخمَّر.

أنا لحنُ العازف، وأنت صوت المُطرب.

أنا الشرق وأنت الغرب، بل أنا الشروق وأنت الغروب.

وأنا “أليس”

وأنت بلاد العجائب!

كلّ العجائب يا صديق.

لقد كانت أعوامي الخمسة الأخيرةُ أفضلَ بوجودكَ افتراضياً في حياتي.

لحظةُ قراءة حرفك الأولى حلّقت بي لأفقٍ جديدٍ في عُمري، حيّزت لي الدنيا بحذافيرها وأنا أبحثُ عن رسالتي في الحياة بين سطور رسائلك فيها.

“موعدنا الجنّة”، في حديقة قصرِ سيّدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وهناك نلتقي.

لماذا عُمر؟

أحبّه من صميم قلبي.

والسلام.

= = =

“قِيلَ لَهَا ادْخُلِي الصَّرْحَ ۖ فَلَمَّا رَأَتْهُ حَسِبَتْهُ لُجَّةً وَكَشَفَتْ عَن سَاقَيْهَا ۚ قَالَ إِنَّهُ صَرْحٌ مُّمَرَّدٌ مِّن قَوَارِيرَ ۗ قَالَتْ رَبِّ إِنِّي ظَلَمْتُ نَفْسِي وَأَسْلَمْتُ مَعَ سُلَيْمَانَ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ”

= = =